藍優盡他老爸的土鳳梨鐮刀

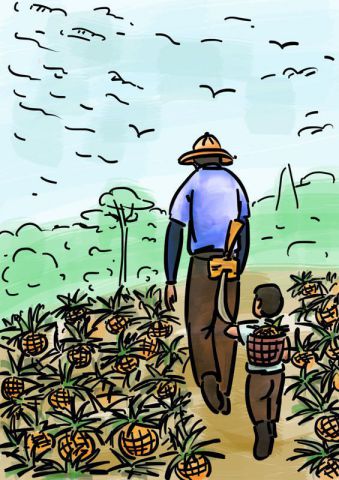

八卦山上清晨露珠深重,藍邦郁一如往常,四點多就起床,把臀架掛上腰間,插上鐮刀,走向自家三合院外的鳳梨田。這在熟悉不過了,從十四歲開始,藍邦郁便跟著父親一點一滴地學著耕種鳳梨新技術,有時遠赴到屏東綁田種作。戰後,回到自己家園,人說種荔枝,便種荔枝,人說種龍眼便種龍眼。同時,也在土地測量隊裡任職,或者顛倒說來,土地測量之餘的兼農。

這片田說大不大,說小不小,一個人種嫌大,幾個人種便嫌小。台地地形有諸多限制,不好整田翻作,尤其在坡度陡的地方更是艱難。看顧這龍眼荔枝或鳳梨,多半時間在垂直移動,勞動的付出很大。就在台鳳公司和整體台灣的水果加工,被東南亞取代後,漸漸地年輕人也不做了,留下來繼續的也沒能夠符合改良品種後的經濟效益。於是,藍邦郁就這樣守著祖上留下來的田園,守著當年的二號三號土鳳梨。歐吉桑是把孩子拉拔大了,靠著東做西做,始終沒有放棄這片祖業。